Par Sonia HAMZAOUI

Chargée de Recherches à l’Institut

National du Patrimoine – Tunis

L’histoire de l’olivier se confond avec l’histoire de l’agriculture et plus particulièrement celle du bassin méditerranéen. En effet, cela fait plus de cinq mille ans que l’homme cultive l’olivier et en extrait l’huile par pression. L’expansion des oliveraies s’est faite au fur et à mesure que des civilisations s’établissaient autour de la méditerranée. Pour la Numidie, Jules César, exigeait selon un décret et en guise d’impôt le versement annuel de trois millions de litres d’huile. D’après les textes de Tacite, dans ce qui est aujourd’hui devenu la Tunisie, furent, à l’époque, plantées d’immenses oliveraies pour fixer les nomades ce qui permit d’assurer la plus grand partie de l’approvisionnement en huile d’olive de l’empire Romain. La longévité de cet arbre, le peu de soins qu’il demande et l’importante production qu’il assure, lui confèrent le statut d’or liquide.

Certains tunisiens continuent à produire leur propre huile d’olive à partir de leurs plantations et ceci après transformation des olives dans des pressoirs modernes ou parfois même traditionnels. Pour ceux qui n’ont pas d’oliveraies, l’huile leur est fournit par la famille ou bien elle est achetée en grandes quantités. Seules les plus démunis continuent à s’approvisionner au détail.

La conservation annuelle domestique de l’huile d’olive se fait à l’abri de la lumière soit dans des citernes creusées dans le sol, soit dans des jarres en terre cuite, ou dans des bonbonnes en verre maintenues dans des paniers métalliques capitonnés ou non de paille et appelées dames-jeannes ou encore dans des bidons métalliques. Dans le cas où il reste de l’huile au-delà d’une année elle sera purifiée des dépôts noirâtres qu’elle aurait pu accumuler.

La richesse symbolique de l’huile d’olive n’a d’égale que ses utilisations dans l’art culinaire. Une connotation faisant appel aux meilleurs symboles lui est attachée: paix, fécondité, force, victoire, richesse, gloire et même purification et sacralité. Symbole de la richesse et de la prestance, il fut un temps où la personne qui rentrait avec une bouteille d’huile à la main prenait grand soin de bien la cacher afin d’éviter de dévoiler sa pauvreté. Extraite annuellement des fruits des oliviers, elle faisait, pour ceux qui la produisaient l’objet d’une donation régie par les versets coraniques zekket. Ils devaient offrir le dixième de leur production aux plus pauvres. Aujourd’hui encore, au cours des rites de mariage, la famille du marié offre à celle de la mariée les produits de base pour la préparation des repas cérémoniels dont précisément l’huile d’olive.

La symbolique s’épanouit dans les rituels. L’huile d’olive est retrouvée au niveau des différents rites de passage comme le mariage, le deuil, l’accouchement et la circoncision, soit dans une pratique rituelle, soit incorporée dans l’alimentation ou encore utilisée comme moyen d’assaisonnement par exemple pour l’assida (bouillie de farine). Le rituel au cours duquel la jeune mariée de Tunis plonge son index dans un bol d’huile dans l’attente du retour des hommes de la mosquée après la signature du contrat de mariage est un symbole initiatoire, de bénédiction de la défloration et augurant de la fécondité. Dans le Nord-Ouest de la Tunisie, il est de coutume que la jeune mariée peigne la face d’une jument avec de l’huile d’olive avant de franchir le seuil de sa nouvelle demeure, ce qui renvoie également à la fécondité.

Provenant d’un arbre béni, l’huile d’olive est investie d’un pouvoir magico-religieux. Elle était utilisée à l’occasion de l’accouchement pour faciliter la délivrance. L’une des femmes présentes, en faisant appel aux saints, se gargarisait la bouche avec de l’huile d’olive qu’elle allait ensuite cracher dans le puits.

A Tunis au matin de la nouvelle année julienne, il est d’usage que l’on consomme un gâteau spécifique afin que l’année soit douce. Il s’agit, en l’occurrence, de la madmouja, composée de feuillets de pâte de semoule assez épais, frits dans de l’huile d’olive, coupés en petits morceaux et mélangés avec du sucre en poudre et avec des dattes dénoyautées. Ce gâteau est également préparé au cours du mois de Ramadhan.

La friture constitue sans doute ce mode culinaire intermédiaire qui, parce que plus médiatisé, annonce l’ouverture sur une sophistication culinaire progressive. Mais ce qui caractérise le mieux cette cuisson, c’est bien la matière médiatrice qu’elle emploie, en l’occurrence l’huile d’olive dotée d’une forte charge symbolique. De là vient la présence impérative de mets frits pendant certaines fêtes religieuses tels que les beignets à la veille du vingt septième jour du mois de Ramadhan. La présence d’une grande gamme de gâteaux frits tels que les « fenêtres du paradis » « chbebek el janna », « les oreilles du juge » « ouedhnin el qadhi », les maqroudh etc. au cours de l’Aïd el fiter ne semble pas non plus fortuite.

Utilisée au cours du rituel du deuil, l’huile d’olive servait à imbiber le pain offert aux pauvres au cimetière durant les trois premiers jours succédant au décès. A travers cette pratique associant deux produits alimentaires sacralisés, la famille endeuillée recherche la miséricorde divine pour le défunt.

L’art culinaire tunisien repose sur l’huile d’olive car là où pousse l’olivier, on cuisine avec l’extrait de son fruit. Présente dans toutes les étapes du culinaire, l’huile d’olive peut être tour à tour un élément d’assaisonnement, un agent de conservation, un constituant alimentaire, une matière utilisée pour la friture ou un produit d’esthétique. L’assaisonnement à l’aide de l’huile d’olive concerne aussi bien les aliments salés que ceux sucrés. Mélangée avec quelques gouttes de jus de citron, une pincée de sel et une autre de poivre, elle attendrit les salades crues et leur rajoute du goût. Pour les salades cuites, elle adoucit celles relevées et donne de la consistance aux autres. Cet assaisonnement concerne également un type de pain très particulier et spécifique au Sahel tunisien. A Sousse, chez certaines familles citadines vivant à proximité de leurs oliveraies, l’huile vierge de première pression « zit n’dhouh » était fabriquée à la maison. En effet, les olives récoltées par les domestiques au fur et à mesure de leur chute, étaient mises à sécher. Elles étaient ensuite écrasées grossièrement au moulin à pierres manié par une ou plus souvent deux femmes se faisant face. Les noyaux étaient laissés sur place et la pâte de pulpe était alors déposée dans une grande bassine qas’a en cuivre où elle était foulée avec addition d’un peu d’eau de temps à autre. C’est alors que l’huile commençait à s’écouler. Peu à peu, elle seule surnageait et était délicatement recueillie. La pâte était utilisée pour la préparation d’un pain spécifique appelé pain lebba.

Le pain ordinaire traditionnel est préparé à la maison et cuit dans un four appelé tabouna. Préparée très tôt dans la matinée, la pâte est faite de semoule fine, d’eau et de sel à laquelle est additionnée une boule de pâte levée de la veille: le levain. Pétrie et levée, cette pâte est aromatisée avec de l’huile d’olive, des graines de nigelles et/ou d’anis.

Utilisée comme agent conservateur, l’huile d’olive est rajoutée à certains produits alimentaires sujets de la conservation. Il s’agit notamment de certains légumes dont, par exemple, les tomates séchées, salées et mixées, de l’harissa (pâte de piments rouges), etc. ainsi que de certains produits carnés séchés. Les conserves de viande qaddid sont préparées notamment lors de l’Aïd el kébir et servent de fonds pour les ragoûts et les soupes. On procède à la fabrication du qaddid au lendemain de la grande fête. La viande utilisée à cet effet est retirée de la musculature de la bête. La chair est découpée en lanières auxquelles on laisse adhérer de la graisse quand il s’en trouve.

Une fois salées et épicées, les lanières sont ensuite suspendues sur une corde, au soleil, pour sécher. Lorsqu’elles sont sèches, on les fait frire pendant un quart d’heure dans un chaudron d’huile bouillante. Le qaddid placé dans des bouteilles en verre avec l’huile de sa friture se conserve pendant une année.

Une autre forme de conservation de la viande concerne la réalisation des merguez préparées à partir de la chair de mouton et d’une partie de la graisse de sa queue. Ces éléments sont hachés et assaisonnés pour servir de farce aux boyaux préalablement lavés et grattés. On forme, d’une main habile, de petites saucisses de quelques centimètres qui seront suspendues sur une corde et exposées au soleil pour sécher.

Une fois qu’elles sont sèches, elles sont percées à l’aide d’une aiguille avant d’être frites pendant un quart d’heure dans un chaudron d’huile d’olive bouillante. Les merguez sont conservées dans des bouteilles en verre et recouvertes de l’huile de cuisson.

Parmi les autres légumes conservés, la salade mechouia est préparée et conservée dans de l’huile d’olive. Il s’agit de faire griller des poivrons verts et des tomates, de les assaisonner avec du sel et du carvi, de les piler et de rajouter de l’huile d’olive et de l’acide salicylique pour leur conservation pendant quelques mois. Une autre forme de conservation, de courte durée ne dépassant pas les deux semaines, est celle du torchi préparé à partir de carottes et de navets coupés en rondelles fortement saupoudrés de sel et assaisonnés avec de l’harissa et de l’huile d’olive.

Les piments rouges sont, quant à eux, soit conservés séchés et pulvérisés soit transformés sous forme d’harissa. Cette dernière méthode de conservation fait appel aussi bien au séchage qu’à la conservation avec du sel et de l’huile d’olive. Les piments rouges frais, destinés au séchage, sont tout d’abord triés puis exposés au soleil pendant quelques jours dans le but d’éliminer leur humidité et de faciliter leur conservation.

Une fois qu’ils sont bien secs, une partie de ces piments est pilée et mélangée avec un peu d’huile d’olive afin d’en prolonger la durée de conservation. Le reste est transformé en harissa, par réduction, grâce au mortier, en petits fragments humidifiés et malaxés. On obtient une pâte appelée h’rous à laquelle on rajoute un peu d’huile, de l’ail et certaines épices. Ces légumes conservés dans l’huile tels que la salade mechouia et le torchi sont consommés comme hors-d’oeuvre.

Eléments essentiels de la cuisine tunisienne, l’huile d’olive est indéniablement utilisée dans la préparation des plats nécessitant dans leur composition un corps gras. Etant donnée la difficulté d’établir ici une liste exhaustive de ces produits, ne sera pris en exemple que le plat cuisiné qui nécessite la plus grande quantité d’huile d’olive, il s’agit de la mloukhia : On mélange la poudre de corète avec une bonne quantité d’huile d’olive jusqu’à obtenir un mélange onctueux, on laisse mijoter un moment ensuite on arrose d’eau chaude et on laisse cuire à feu doux. Par ailleurs, on épice de la viande avec de l’ail, de la menthe séchée, de la coriandre, un peu d’harissa et un morceau de sucre pour neutraliser le goût amer de la corète. La préparation de ce plat peu durer plusieurs heures et ce, jusqu’à l’apparition d’une couche d’huile à la surface.

La friture à l’huile d’olive constitue un mode de cuisson peu élaboré, secondaire dans la consommation et auxiliaire du très cuit. Parmi les produits alimentaires sujets de friture, figurent les légumes et le poisson considérés comme plats principaux des menus estivaux légers mais tout de même substantiels. Par ailleurs, le poisson frit peut être doté, dans l’ordre du menu, d’une place mineure, toujours en « entrée » ou bien, à titre de complément dégustatoire, être présent durant toute la durée du repas.

L’huile d’olive est considérée comme source de vie, elle joue un grand rôle dans la thérapeutique traditionnelle. Elle est consommée le matin à jeun pour lutter contre la constipation et pour aider à prévenir contre les maladies cardio-vasculaires. Mélangée avec du miel et du jus de citron, elle permet de s’éclaircir la voix et de soigner les maux de gorge.

Tiède, l’huile d’olive est utilisée sous forme de gouttes pour soulager les douleurs de l’otite. En badigeonnant avec le doigt la gorge du nouveau-né avec de l’huile d’olive, on garantit que ce dernier va avoir une belle voix et qu’il n’aura pas de goitre.

Par ailleurs, certaines préparations alimentaires et certaines pratiques traditionnelles sont réalisées dans un but thérapeutique. L’élément omniprésent à ce niveau est l’huile d’olive. Ainsi pour soigner une fracture, il est recommandé de consommer de la bsissa de sorgho (farine de sorgho) non grillée et délayée dans de l’huile d’olive. Pour un simple rhume, il suffit de manger une pâte obtenue à partir de quelques feuilles de lavande pilées, liée avec un oeuf cru et frite dans de l’huile d’olive bouillante. S’il s’agit d’un nourrisson, il est conseillé de lui masser la tête avec de l’huile d’olive tiède parfumée d’eau de fleur d’oranger. Pour un rhume avec toux, il faut placer au niveau de la poitrine et de la gorge de la personne malade et pendant toute une nuit des cataplasmes de feuilles de ricin délicatement perforées à l’aide d’une aiguille et infusées dans de l’huile d’olive chaude. En cas d’apparition de fièvre, le malade doit consommer un mélange de graines de carvi et de l’ail frits dans de l’huile d’olive et réduit en purée. Pour un enfant, il suffit de lui administrer des feuilles de marjolaine infusées dans de l’huile d’olive tiède. En ce qui concerne la diarrhée, il est recommandé de consommer deux fois par jour de la bsissa (farine de pois chiche grillés) ou des grains de fenugrec dilués avec de l’huile d’olive.

L’huile d’olive est utilisée dans les soins de la peau et des cheveux. Les femmes se massent les mains avec cet extrait gras de l’olive afin de s’adoucir la peau, de soigner d’éventuelles gerçures et de ralentir le vieillissement de la peau. Pour nourrir les cheveux, il est conseillé de les enduire régulièrement d’huile d’olive.

D’autres domaines permettent la récupération de l’huile d’olive utilisée dans la friture, il en est ainsi pour fabriquer du savon traditionnel, pour imbiber un bout de tissu utilisé dans l’allumage d’un brasero ou d’une lampe à huile et pour graisser une serrure ou une machine rouillée.

Présente dans presque toutes les dimensions de la vie quotidienne et rituelle, l’huile d’olive occupe une place importante dans notre univers.

Bibliographie :

1- Chedly Ben Abdallah, « Fêtes religieuses et rythmes de Tunisie », collection Patrimoine, J.P.S éditions, 1988.

2- Toussaint Samat, «Histoire naturelle et morale de la nourriture », Bordas, Paris 1987.

3- Sonia Mlayah Hamzaoui, « Modernité et Traditions, les pratiques culinaires des citadins de Tunis, Essai d’anthropologie culinaire », Centre de Publication Universitaire, Tunis 2006.

4- Sonia Mlayah Hamzaoui, « Symbolique de certains plats rituels de Makthar et de Kesra », Africa série (Arts et Traditions Populaires XV, pp103, 112), Institut National du Patrimoine, Tunis 2009.

Hamida Belgaied

Direction Générale des Industries Alimentaires

Ministère de l’Industrie

Le fonds de promotion de l’Huile d’Olive Conditionnée « FOPRHOC »

Le Fonds de Promotion de l’Huile d’Olive Conditionnée (FOPRHOC) crée en vertu des articles 37,38 et 39 de la loi des finances pour 2006 est alimenté par l’application d’une taxe parafiscale de 0.5% prélevée sur la valeur en douane des exportations de l’huile d’olive en vrac. Ce fonds a pour objectif principal la valorisation de l’huile d’olive tunisienne à travers le financement des programmes de promotion générique de l’huile d’olive tunisienne sur les marchés cibles mais également à travers le soutien et l’assistance de l’entreprise tunisienne en vue de développer sa production de l’huile d’olive conditionnée et promouvoir son exportation sur les marchés extérieurs.

Un décret a été promulgué le 24 juillet 2006 sous le n° 2006-2095 complété et modifié par le décret n° 2009 -1933 du 15 juin 2009 fixe les modalités d’intervention et du fonctionnement du FOPRHOC. Ce décret limite le champ d’interventions de ce fonds ainsi que la procédure à suivre pour bénéficier de ses aides.

Le fonds de promotion de l’huile d’olive conditionnée intervient en soutenant des actions de promotions et de marketing réalisées par toute entreprise, ensemble d’entreprises, consortium ou association professionnelle. Ces actions comprennent notamment :

- La participation aux foires et salons et la prospection des marchés,

- La mise en place à l’étranger de structures de commercialisation, de distribution et de marketing,

- La recherche d’intermédiaires dans les marchés cibles,

- L’adaptation de l’emballage aux exigences des marchés,

- L’achat et l’enregistrement des marques commerciales,

- La création de labels de qualité,

- L’élaboration de supports de communication pour faire connaître l’entreprise, ses activités et sa production,

- Le référencement de l’huile dans les grandes surfaces à l’étranger et toutes les actions de promotion

et de commercialisation qui lui sont liées,

La procédure du fonds de promotion de l’huile d’olive conditionnée se résume autour des trois étapes

suivantes :

A. Les entreprises et les organismes éligibles aux aides du fonds de promotion de l’huile d’olive conditionnée sont invités à présenter à la Direction Générale des Industries Alimentaires relevant du ministère chargé de l’industrie un dossier comprenant une demande au nom du ministre de l’industrie signée par le responsable juridique de l’entreprise, une fiche signalétique dûment remplie et notamment un programme annuel de promotion et de marketing détaillant les actions à réaliser pour la promotion de l’huile d’olive conditionnée, les objectifs attendus, la population cible et le coût de chaque action ainsi que les modalités de réalisation envisagées.

B. La direction Générale des Industries Alimentaires se charge d’instruire et d’évaluer les dossiers des entreprises ou des organismes concernés avant de les soumettre au comité de pilotage du Fonds pour examen et avis. Ce dernier est un conseil consultatif nommé COTHOC ‘‘Conseil Tunisien de l’Huile d’Olive Conditionnée’’ . Il est composé des représentants de l’UTICA, de l’UTAP, de l’ONH, du CEPEX et des Ministères chargés du Commerce, de l’Industrie, des Finances et de l’Agriculture. Le conseil tunisien de l’huile d’olive conditionnée se charge également de fixer les priorités dans le domaine des interventions pour optimiser l’exploitation des ressources du fonds, d’initier des programmes de promotion de l’huile d’olive conditionnée et d’établir des relations de coopération.

C. Les primes sont octroyées par décision du ministre chargé de l’industrie. Un contrat programme sera conclu à cette fin avec les bénéficiaires de l’aide du fonds fixant les actions à réaliser ainsi que les conditions et les modalités de déblocages des primes octroyées. Le ministre chargé de l’industrie ordonne le paiement des primes octroyées après justification des réalisations des actions approuvées.

LES RÉALISATIONS DU FONDS DE PROMOTION DE L’HUILE D’OLIVE CONDITIONNÉE

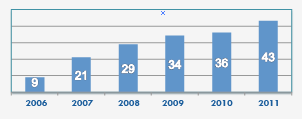

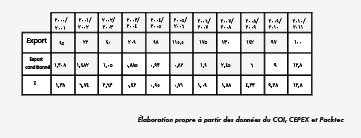

1- Evolution du nombre des programmes de promotion et de marketing approuvés

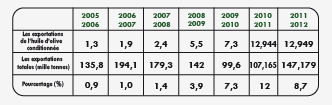

2 – Evolution de la valeur des primes et des programmes de promotion et de marketing approuvés

I. Les programmes de promotion et de marketing des entreprises

II. Les programmes de promotion et de marketing génériques

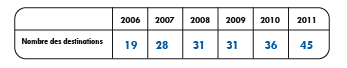

3 – Evolution des indicateurs des activités d’exportation de l’huile d’olive conditionnée

I. Evolution du nombre des entreprises exportatrices de l’huile d’olive conditionnée

II. Evolution des quantités de l’huile d’olive conditionnée exportées

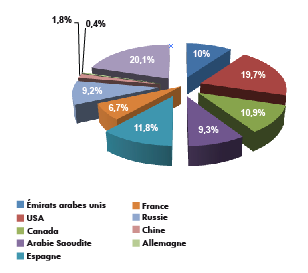

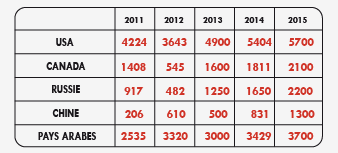

III. Répartition de la valeur des exportations de l’huile d’olive conditionnée par destination

LES OBJECTIFS DU PROGRAMME DU DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS D’EXPORTATION DE L’HUILE D’OLIVE CONDITIONNÉE 2012 – 2015

I. Les objectifs du développement des exportations totales de l’huile d’olive conditionnée

II. Les objectifs du développement des exportations de l’huile d’olive conditionnée vers des marchés ciblés

PRIX NATIONAL POUR LA MEILLEURE HUILE D’OLIVE CONDITIONNÉE

L’huile d’olive est le produit phare de la Tunisie à l’export puisque notre pays est le quatrième producteur et exportateur mondial d’huile d’olive avec une participation de 7% à la production mondiale et 20% aux exportations mondiales. Aussi l’huile d’olive occupe la première place dans les exportations alimentaires et contribue ainsi activement à la réalisation de la sécurité alimentaire du pays. De ce fait, notre pays est appelé à réaliser le saut quantitatif mais surtout qualitatif salutaire susceptible d’en faire une provenance reconnue et appréciée d’huile d’olive conditionnée, à très forte valeur ajoutée.

C’est justement dans ce cadre qu’il est institué en vertu du décret n°2008-607 du 4 mars 2008 modifié et complété par le décret n°2010-2759 du 25 octobre 2010 un prix biannuel accordé suite à l’organisation d’un concours national pour la meilleure huile d’olive vierge extra conditionnée dénommé « prix national pour la meilleure huile d’olive conditionnée ». Ce prix est attribué aux deux catégories d’huile d’olive vierge extra : huile d’olive vierge extra avec fruité forte et huile d’olive vierge extra avec fruité moyenne.

Le concours national pour la meilleure huile d’olive vierge extra est ouvert à toute entreprise opérant dans le domaine de la production ou de l’exportation de l’huile d’olive conditionnée et qui se conforme aux prescriptions du cahier des charges relatif à l’organisation de l’activité de conditionnement des huiles alimentaires. Il porte également sur la qualité de l’huile d’olive extra vierge mais également sur l’emballage de cette huile.

Le centre technique de l’agroalimentaire veille à l’organisation et à la gestion du concours national de la meilleure huile d’olive vierge extra conditionnée, et ce en coordination avec un comité technique chargé du prélèvement des échantillons de l’huile d’olive objet du concours national.

La qualité d’huiles d’olives vierge extra candidates au concours est évaluée par un laboratoire agrée par le conseil oléicole international et par un jury de dégustation composé des experts dans le domaine de dégustation agréés par le conseil oléicole international.

Quant aux emballages, l’évaluation est effectuée par un comité d’arbitrage selon des critères techniques et esthétiques et selon l’avis du consommateur. Ce comité est composé des représentants du centre technique de l’emballage et de conditionnement et le ministère de l’industrie.

La classification des entreprises candidates au concours est effectuée en fonction de la moyenne des notes reçues après l’application d’un coefficient de 75% pour l’huile et d’un coefficient de 25% pour l’emballage.

Le prix national pour la meilleure huile d’olive conditionnée est attribué aux entreprises classées trois premiers rangs pour chacune de deux catégories de l’huile d’olive extra vierge fruité forte et fruité moyenne. Il est accordé au premier lauréat un prix de 10 000 DT, au deuxième lauréat un prix 7 000 DT et au troisième lauréat de 5 000 DT.

Un logo indiquant l’obtention du prix national pour la meilleure huile d’olive conditionnée est livré à l’entreprise et ne peut être apposé que sur les emballages primés et dont l’opération de conditionnement de l’huile d’olive primée se fait en présence d’un représentant du centre technique de l’agroalimentaire, conformément au planning des opérations de conditionnement.

Chaque entreprise peut promouvoir à l’échelle nationale et internationale son obtention du prix national de la meilleure huile d’olive conditionnée durant une période ne dépassant pas deux ans à partir de la date d’obtention du prix.

Le concours national pour la meilleure huile d’olive vierge extra entamé en 2009 est réalisé en sa deuxième version en 2011/2012. Cette version à abouti à l’accord de trois prix pour les entreprises classées aux trois premiers rangs pour chacune des deux catégories d’huile d’olive extra vierge comme suit :

Un Label Qualité Tunisien des Denrées Alimentaires Transformées

Un « label qualité tunisien des denrées alimentaires transformées » a été instauré et qui a comme objectifs :

Objectifs:

- Apporter une plus grande valeur ajoutée pour l’ensemble des acteurs économiques des filières agroalimentaires tunisiennes

- Développer l’exportation grâce à ce label

- Permettre une différenciation collective et la promotion des produits labellisés sur les marchés nationaux et à l’export

- Permettre une appropriation dans les stratégies marketing et commerciales individuelles des entreprises tunisiennes

Cadre réglementaire

Un cadre règlementaire a été mis en place. Il s’agit d’un décret (2010) instituant un « label qualité tunisien des denrées alimentaires transformées » et d’un arrêté (2011) fixant les modalités et procédures d’octroi, de suspension et de retrait du label qualité tunisien des denrées alimentaires transformées ainsi que la forme du logo du label et les modalités de son utilisation.

En vertu du dis décret, est créé un label qualité dit « Food Quality Label » accordé aux denrées alimentaires transformées justifiant une qualité supérieure, spécifique ou traditionnelle. Au sens de ce décret, on entend par :

- Produit de qualité supérieure : tout produit possédant des caractéristiques établissant un niveau de qualité supérieure résultant notamment de ses conditions particulières de production ou de fabrication qui le distingue des produits standards similaires habituellement commercialisés conformément aux usages et à la réglementation en vigueur.

- Produit de qualité spécifique : tout produit possédant une caractéristique ou un ensemble de caractéristiques spécifiques qui le distingue nettement des autres produits ou denrées similaires de la même catégorie.

- Produit de qualité traditionnelle : tout produit de qualité supérieure ou spécifique commercialisé sur le marché local et/ou extérieur pendant une période faisant apparaître une transmission prouvée entre générations. Cette Période ne doit pas être inférieure au moins à vingt-cinq ans.

Cahier des charges

L’arrêté ci-dessus stipule que toute entreprise qui désire obtenir le label qualité pour un produit ou un ensemble de produits doit déposer une demande à cet effet auprès de l’organisme de gestion du label qualité du produit concerné prévu au décret mentionné ci-dessus accompagnée d’une copie du cahier des charges retiré auprès de l’organisme.

Chaque cahier des charges (approuvé par arrêté du ministre chargé de l’industrie) comporte :

- Les objectifs de la labellisation envisagée et les éléments qui distinguent la denrée alimentaire des denrées alimentaires similaires commercialisées.

- La description de la denrée alimentaire, avec indication de ses principales propriétés physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques.

- La description de la méthode de production à appliquer par les producteurs, y compris, le cas échéant, la nature et les caractéristiques des matières premières […].

- Les éléments essentiels qui définissent la spécificité ou la qualité supérieure du produit.

- Pour un produit « traditionnel », les éléments essentiels qui prouvent le caractère traditionnel du produit.

- Le plan de contrôle du produit […].

Un Label Qualité pour l’Huile d’Olive

Une action pilote a été lancée pour la labellisation de quatre produits phares de la Tunisie dont l’huile d’olive :

Les raisons

- La grande richesse des variétés d’olive en Tunisie,

- Des caractéristiques spécifiques au niveau sensoriel de l’huile d’olive tunisienne (arôme, goût et couleur) et du point de vue des bénéfices santé,

- Baisse relative de la part des exportations Tunisiennes ( 25% à 20%) par rapport au total des échanges internationaux.

Les objectifs spécifiques

- Apporter une plus grande valeur ajoutée au produit (développer le conditionnement des huiles d’olives,…etc),

- Utiliser cette « qualité » comme fer de lance à l’exportation,

- Protéger le produit tunisien .

Point de situation

- Cahier des charges a fait l’objet de plusieurs arbitrages interprofessionnels ( qualité spécifique : bon standard sensoriel + teneur en antioxydants élevée ).

- Ajustement final du cahier des charges et du plan de contrôle avant dépôt officiel.

- Organisme de gestion du label : Centre Technique de l’Agroalimentaire.

- Des industriels ont été identifiés pour procéder aux essais d’applicabilité des clauses du cahier des charges durant la prochaine campagne oléicole (2012-2013) .

Saida Elfkih

Chercheur, Institut de l’Olivier

1. Evolution des politiques de commercialisation de l’huile d’olive oléicoles et rôle de l’Etat

Depuis l’indépendance, les politiques de commercialisation de l’huile d’olive ont connu de profondes mutations, touchant ainsi aux principales orientations politiques et stratégiques de l’Etat. En effet, balançant entre libéralisme et protectionnisme, ces politiques ont affectés le schéma actuel de commercialisation, de consommation et d’organisation du secteur oléicole (Sai et Msallem 2005 ; Elfkih 2012).

Quatre phases peuvent être identifiées marquant ces mutations :

I) La première allant de l’indépendance en (1956) jusqu’à l’année 1962 date de création de l’Office National de l’Huile.

Cette phase était caractérisée par une politique libérale où prédominait le secteur privé et où les prix ont étaient fixés par la loi de l’offre et de la demande. Cette période était caractérisée par l’importance du marché local représentant presque 45% du total des productions et par la prédominance sur le marché d’une minorité d’industriels et d’exportateurs qui contrôlaient les prix de l’huile d’olive. Cette situation a conduit à une intervention de l’état afin de promouvoir d’une part les exportations de l’huile d’olive et d’autre part de contrôler les prix sur le marché local avec l’objectif d’atténuer la situation d’inégalité de pouvoir de négociation entre paysans producteurs et commerçants d’huile d’olive.

II) La deuxième phase (1962-1994) dates de création et d’abolition du monopole de l’ONH.

Cette phase était caractérisée par une grande intervention de l’état, par une économie plus équitable en faveur des paysans, une augmentation des recettes de la balance commerciale en devises et une politique d’exportation de l’huile d’olive et d’importation de l’huile de graines. Plusieurs événements ont marqué cette phase dont les plus importants sont :

1962: Création de l’Office National de l’Huile (ONH) dont l’une de ses principales missions était d’assurer une exportation continue et stable de l’huile d’olive et l’importation de l’huile de graine de graine afin d’augmenter la part de la balance commerciale en devise

La période 1967-1969 qui correspond à l’apogée du système coopératif, où la tâche de commercialisation de l’huile d’olive était confiée à l’Union Centrale des Coopératives et l’ONH se limitait à l’importation de l’huile de graines.

1970: Fin du système coopératif et Réorganisation de l’ONH (Décret-loi nº70-13 du 16 Octobre 1970).

La période 1970-1994: Monopole de l’ONH, Achat à la production et de l’exportation de l’huile d’olive et de l’huile de grignon et de l’importation des huiles végétales comestibles. Régulation du marché par :

la fixation du prix à la production et à tous les stades, la gestion des stocks régulateurs payant un complément de prix aux livreurs de l’huile (ce qui était connu par ristourne de l’ONH).

III) La troisième phase (1994-2002) est une phase de libéralisation raisonnée :

Elle est marquée par l’abolition du monopole de l’ONH mais avec intervention pour la régulation des prix et l’implication des privés dans les tâches de collecte et de commercialisation de l’huile d’olive (Loi nº94-37 du 24 Février 1994). Ce changement des stratégies de commercialisation était incité par les pressions de l’Organisation Mondiale de Commerce (OMC) qui a déclenché un processus de libéralisation des flux commerciaux depuis 1994. L’objectif recherché était de soutenir l’effort de l’exportation de l’huile d’olive tunisienne sur le marché extérieur, explorant de nouveaux marchés autres que les marchés européen mais tout en gardant la même politique d’importation des huiles de graine et d’exportation de l’huile d’olive. L’ONH annonçait la veille de chaque campagne le prix d’achat de l’huile d’olive aux producteurs ce qui représentait un garant pour les oléiculteurs. Cette période a connu l’amélioration du tissu industriel: huileries de chaîne continue, unités de conditionnement, et plusieurs piles de stockage des huiles. Elle a été caractérisée par la diminution de la part de l’ONH dans la collecte et les exportations de l’huile d’olive et une augmentation considérable de la part des exportateurs privés allant jusqu’à atteindre 75% du total des exportations. La diversification des destinations à l’export qui fut l’objectif principal de cette libéralisation, a connu une évolution avec l’exploration et la pénétration de quelques nouveaux marchés tels que l’USA, la France, le Japon, etc. mais tout en restant fidele au marché traditionnel (l’Italie et l’Espagne).

IV) La quatrième phase allant Depuis 2002– caractérisée par une libéralisation totale et un désengagement de l’Etat

Depuis 2002, le secteur oléicole a vécu une libéralisation et un désengagement total de l’état vis à vis la régulation des prix. Une série de circonstances ont caractérisées cette période dont les plus importantes sont :

• 2002 : L’ONH décide d’éliminer le système de déclenchement des prix au début de la campagne, suite à l’augmentation des prix de l’huile d’olive et à la situation favorable du secteur.

• 2003-2004 : l’ONH est devenu un opérateur plus actif dans le commerce de l’huile d’olive, en particulier au niveau de l’achat, grâce à l’utilisation d’un prix commercial sans limites ni recours aux prix de références qui existaient avant.

• 2008 : Début de la crise économique et financière à échelle mondiale d’où l’accentuation des problèmes de la commercialisation et des fluctuations et baisses des prix

• 2011: Après la révolution, les opérateurs du secteur réclament des garanties surtout lors des années de crise.

• 2012 : L’ONH décide de déclencher un prix d’intervention mais sans politique claire des prix: 2,8 DT/kg huile lampante, 3,2DT/kg extra-vierge

•2013 : Cette année s’annonce prometteuse pour la plupart des opérateurs du secteur oléicole tunisien vu la grande production estimée et vu les hausses des prix à échelle mondiale provoquées par les faibles productions enregistrées par l’Espagne (premier producteur mondial de l’huile d’olive). Toutes ces considérations ont un effet positif sur les revenus des opérateurs de la filière mais ont un effet néfaste sur le pouvoir d’achat des consommateurs Tunisiens. Ceci, incite encore une fois l’Etat tunisien à instaurer une politique des prix qui prend en considération aussi bien les intérêts des producteurs que des consommateurs.

2. Production, consommation et exportations de l’huile d’olive tunisienne

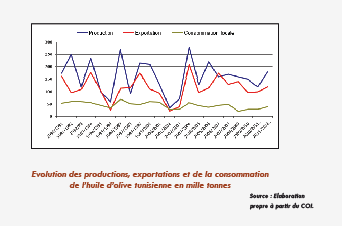

L’évolution de la production de l’huile d’olive des deux dernières décennies se caractérise par de grandes fluctuations. notament celles des exportations et une consommation locale relativement faible et pratiquement indépendante des productions annuelles. En outre, l’exportation constitue la destination prépondérante de la production de l’huile d’olive Tunisienne enregistrant dans la plupart des années des valeurs supérieures aux 70% de la production nationale.

3. Qualité de l’huile d’olive produite : une amélioration incessante

La qualité de l’huile d’olive s’est nettement améliorée les dernières années présentant ainsi un pourcentage très élevé des catégories Vierge Extra et Vierge, passant de 58% en 2003 à 84% en 2007. Cette amélioration de la qualité de l’huile d’olive est liée à plusieurs facteurs dont les plus importants sont :

l’augmentation de la capacité de trituration grâce à des lignes de crédits avantageuses depuis 1992, la réduction de la période de trituration, la modernisation des huileries grâce à un programme de mise à niveau depuis 1996, l’encadrement et la sensibilisation des opérateurs mettant à leur disposition un guide de bonne pratique résumant les résultats de plusieurs années de recherche scientifique dans le domaine de l’oléiculture ainsi que l’alignement des réglementations tunisiennes sur la qualité aux normes internationales (codex alimentarus, conseil oléicole internationale).

4. Les exportations de l’huile d’olive tunisienne

4.1. Importance des exportations de l’huile d’olive par rapport aux autres produits agro-alimentaires

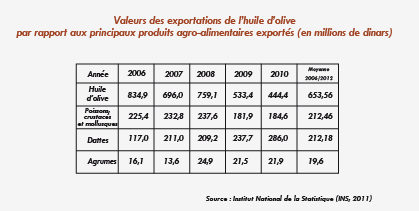

L’exportation de l’huile d’olive occupe une place très importante dans l’économie de la Tunisie en maintenant l’équilibre de la balance commerciale agricole. Elle représente 40 % des exportations des produits agro-alimentaires. C’est le premier produit agro-alimentaire occupant la première place avec une valeur moyenne des exportations (2006-2010) de 653,56 Millions de dinars suivi des poissons, crustacés et mollusques et des dattes.

4.2. Position sur le marché mondial

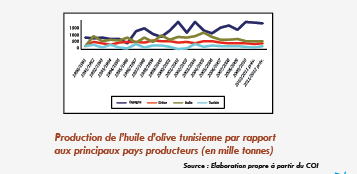

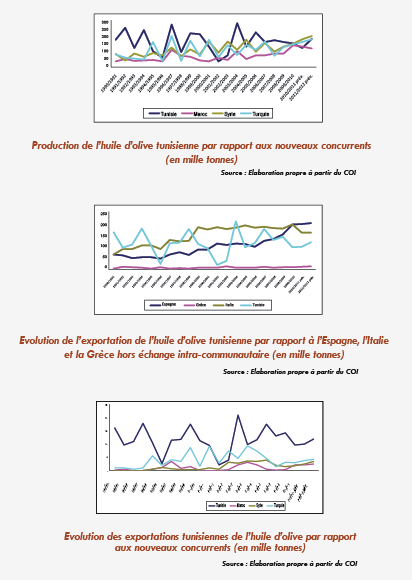

La Tunisie présente un niveau de production très important lui confiant la quatrième place après l’Espagne (principal producteur), suivi par l’Italie et la Grèce. Quant aux exportations Hors échange intra-communautaire. la Tunisie occupe actuellement la troisième place par rapport à l’Espagne et l’Italie, assurant ainsi aux alentours des 20% des exportations mondiales. Au cours de ces dernières années, nouveaux pays producteurs/ exportateurs ont émergé et ont commencé à conquérir la Tunisie dans le marché de l’huile d’olive en se développant à une croissance et un rythme important. La concurrence est de plus en plus accentuée surtout en termes de production, enregistrant les années 2010-2011 et 2012 des productions supérieures aux productions tunisiennes. Nonobstant, la Tunisie a gardé toujours sa place privilégiée dans le marché extérieur par rapport à ses nouveaux concurrents.

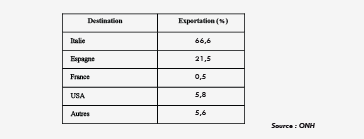

4.3. Destination des exportations Tunisiennes

Les exportations tunisiennes en huile d’olive sont assurées actuellement par 134 exportateurs agrées dont 74 opérationnels et par l’ONH. L’UE représentait toujours le marché traditionnel des exportations de l’huile d’olive tunisienne où l’Italie est la première destination avec un taux de 66.6%, suivie par l’Espagne avec 21.5%. Toutefois, la libéralisation des opérations de collecte et de commercialisation de l’huile d’olive avec l’entrée des privés à partir de 1994 a contribué à la diversification des destinations à l’export dont le marché le plus important est le marché Nord-Américain avec un part de 5.8% du total des exportations (ONH, 2012).

5. Consommation de l’huile d’olive et des huiles de graines en Tunisie

La consommation de l’huile d’olive se concentre dans les pays producteurs qui sont les pays du pourtour méditerranéen. Cette concentration de la consommation résulte non seulement des facteurs économiques (consommation d’une production locale originale), mais encore des facteurs historiques et sociologiques, l’accoutumance et la préférence acquise par la tradition.

La Tunisie est parmi les pays consommateurs de l’huile d’olive. La consommation locale de l’huile d’olive est comprise entre 25% à 30% de la production totale. Les quantités consommées varient entre un minimum de 21 mille tonnes en 2008/2009 et un maximum de 70 mille tonnes en 1996/1997.

Les données sur l’évolution de la consommation d’huile d’olive montrent que la consommation moyenne passe de 54 mille tonnes durant la période 1995-2001 à 38 mille tonnes durant les dix dernières années (2002-2012).

Cette Diminution des quantités consommées durant les dix dernières années sont dues d’une part à la politique d’Etat à donner priorité aux exportations plutôt qu’à la consommation locale et d’autres part à l’augmentation des prix de l’huile d’olive et une substitution par les huiles de graines moins couteuses.

Le ménage tunisien a pris l’habitude de consommer les huiles de graines (depuis 1962). La structure de la consommation des huiles alimentaires reste toujours dominée par les huiles de graines qui représentent 69.6% de la consommation totale. D’après les enquêtes de la consommation réalisées par l’INS en 2005, un Tunisien consomme 22.7kg d’huile végétale par an dont 7.2 kg/an huile d’olive et 15.5 kg/an huile de graine.

6. Huile d’olive conditionnée

La part de l’huile d’olive conditionnée a considérablement augmenté ces dernières années passant de 1308 tonnes en 2001 pour atteindre 12800 tonnes en 2011, c-à-d passant de 1,38% à 12,8%. Cette augmentation des quantités conditionnées est à l’origine principalement de la création en 2006 du Fonds de Promotion de l’Huile d’Olive Conditionnée (FOPROHOC): fonds pour la promotion du conditionnement et l’exportation de l’huile d’olive conditionnée.

Le FOPROHOC met à la disposition des entreprises d’huile d’olive des moyens financiers et d’encadrement pour les appuyer dans la démarche d’exportation; à savoir la mise en place des structures de distribution et de promotion dans les pays ciblés et la création de labels commerciaux, en plus de la participation aux salons spécialisés dans l’agro-alimentaire, l’exploration et l’étude des différents marchés étrangers notamment le Japon, la Chine, la France, les Etats-Unis et l’Allemagne…

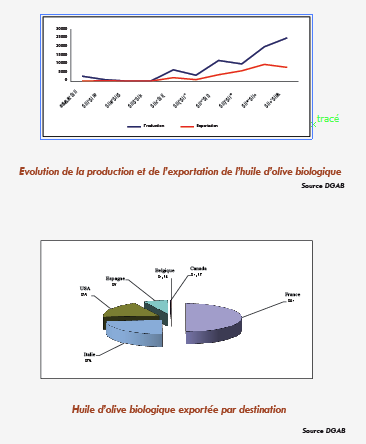

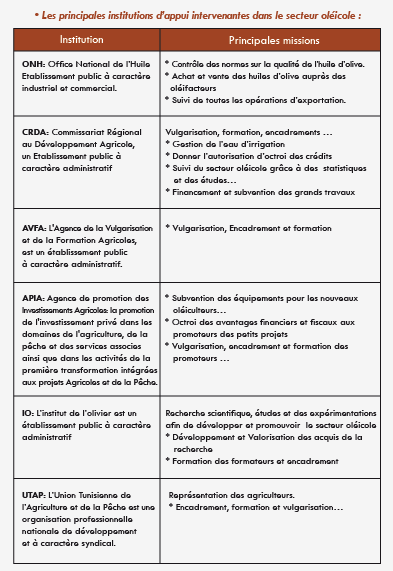

7. Huile d’olive biologique

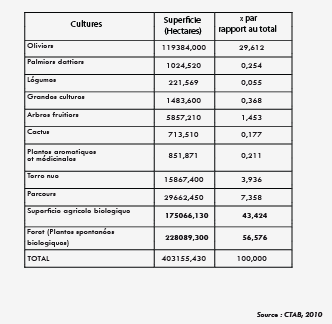

En Tunisie l’agriculture biologique et en particulier le secteur oléicole jouit d’une position privilégiée.

En effet l’agriculture biologique tunisienne occupe la 2ème place en Afrique et la 27ème place mondiale selon l’importance des superficies biologiques. Avec une superficie oléicole biologique de 119.384ha (CTAB, 2010), la Tunisie occupe la 1ère place mondiale (DGAB, 2012).

La superficie oléicole représentant actuellement environ 29,61% de la superficie totale biologique et 68,19% de la superficie agricole biologique (CTAB, 2010). Cette superficie a passé de 12.489 ha en 2002 à 120.000 ha en 2009 (DGAB, 2012). Cette augmentation des superficies est grâce à l’intégration des Terres domaniales au système biologique, ceci dans le cadre d’une stratégie nationale visant l’augmentation des superficies biologiques.

La production de l’huile d’olive biologique a connu une évolution importante passant de 3000 tonnes en 1999 à 25.000 tonnes en 2009. Cette considérable évolution de la production est expliquée essentiellement par l’entrée des agro-combinats de l’Office des Terres Domaniales (OTD) dans le système biologique.

Cette augmentation répond en quelque sorte à l’accroissement de la demande en produits biologiques qui a créé de nouvelles possibilités pour les exportations tunisiennes. La quantité exportée d’huile d’olive biologique augmente d’une année à l’autre, passant de 400 tonnes en 1999 à 8000 tonnes en 2009, mais avec un grand écart entre exportations et production. Les quantités non exportées sont vendues généralement dans le marché local comme huile d’olive conventionnelle. On doit signaler que presque la moitié des exportations de l’huile d’olive biologique est en conditionnée, ce qui représente un point fort du secteur. Les destinations des exportations de l’huile d’olive biologique sont principalement: la France occupant la première position avec 50% de la quantité exportée suivie par l’Italie avec 24% et l’USA avec 19% des quantités (Maammar 2012).

En Tunisie, l’agriculture biologique est régie par la loi N° 99-30 de 5 Avril 1999, elle bénéficie également de son propre cahier des charges depuis 2001. Ce n’est qu’en 2010, avec le décret n°2010-1547 du 21 juin 2010, qu’un logo fut créé les produits de l’agriculture biologique tunisienne, fixe les conditions et les procédures de son octroi et de son retrait. Sur ce Logo figure l’olivier comme l’un des produits symboles de la Tunisie.

Après huit ans de négociation, la législation tunisienne en agriculture biologique a été reconnue par un régime d’équivalence pour l’agriculture biologique par la Réglementation de la Commission Européenne (CE) Nº 537/2009, ceci en conformité avec la Réglementation (CE) Nº 834/2007. Le régime d’équivalence reconnaît les normes de production et de contrôle établies par la législation tunisienne en matière d’agriculture biologique.

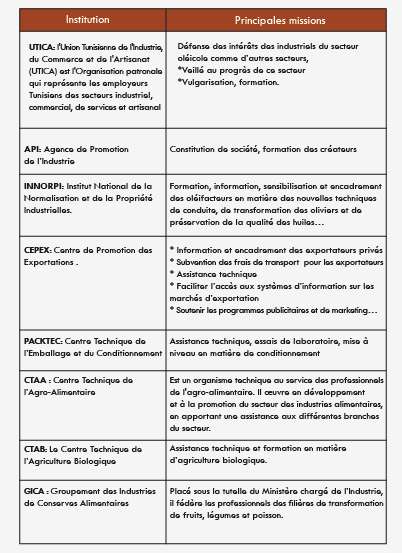

8. Rôle des institutions et leurs apports dans le développement du secteur

Le secteur bénéfice d’un support institutionnel très important. En effet, l’état continue toujours à intervenir au niveau des différents maillons offrant quelques mécanismes de soutien aux différents opérateurs de la filière..

Les mécanismes d’appui les plus importants sont :

- Le Fonds d’Accès aux Marchés d’Exportation (FAMEX) : projet du Ministère du Commerce, financé par la Banque Mondiale, ayant pour objectif la promotion des exportations de l’huile d’olive conditionnée vers des marchés porteurs et dont la gestion a été confiée aux CEPEX.

- Le Fonds de Promotion des Exportations (FOPRODEX) : mécanisme de soutien financier mis par l’état tunisien à la disposition des exportateurs pour leur permettre d’accéder au marché international et dont la gestion a été confiée au CEPEX.

- Le Fonds de Promotion de l’Huile d’Olive Conditionnée (FOPROHOC) : fonds la promotion du conditionnement et l’exportation de l’huile d’olive conditionnée.

Perspectives

Le présent guide illustre les travaux de recherche réalisés dans le secteur de l’oléiculture et les acquis obtenus ces dernières décennies. Ces travaux ont contribué à la réalisation d’un progrès notable dans ce secteur.

Cependant, le développement de l’oléiculture à l’échelle mondiale ces dernières années met en évidence de nouveaux défis pour l’oléiculture tunisienne relatifs à la productivité (émergence de nouveaux pays producteurs), la qualité (tendance vers des qualités spécifiques des olives et des huiles pour la santé), l’environnement (lutte biologique contre les pathogènes et production biologique) et à la commercialisation (conditionnement et signes distinctifs de qualité).

Par conséquent, les acquis obtenus doivent être renforcés dans le futur pour faire face à ces défis.

En effet, les efforts déployés doivent être orientés vers les aspects suivants :

- Enrichissement du paysage variétal par de nouvelles variétés productives, de meilleure qualité d’huile et d’olive et tolérantes aux différents stress biotiques et abiotiques.

- Amélioration des conditions de la récolte des olives et en particulier la récolte mécanique

- Valorisation de l’huile d’olive à travers l’amélioration de la qualité de l’huile et des olives, de leur conditionnement et création de signes de qualité.

- Valorisation des sous produits de l’olivier pour un meilleur plus value concernant le bois et les grignons et pour la protection de l’environnement concernant les margines.

- L’orientation vers de nouvelles utilisations de l’huile d’olive, tels que les huiles aromatisées et la fabrication des produits cosmétiques à base de l’huile d’olive.

Ces efforts sont de nature à augmenter la compétitivité du secteur de l’oléiculture à l’échelle nationale et internationale, à diversifier les produits destinés à l’exportation en vue d’une meilleure contribution au produit national brut.

Références

Barranco, D., Cimato, A., Fiorino, P., Rallo, L., Touzani, A., Castaneda, C., Serafini, F. et Trijillo, I. 2000. Catalogue mondial des variétés d’olivier. Ed. Conseil Oléicole International. 360 p illustrées.

Ben Amar F, Wahid Khabou, Abdelmajid Yengui et Hassan Belguith. 2010. Ressources génétiques de la collection de l’olivier de Boughrara (Tunisie). Séminaire international «Gestion et conservation de la biodiversité continentale dans le bassin méditérranéen ». Tlemcen (Algérie). 11-13 octobre 2010.

Besnard, G. and Bervillé A. 2003. Multiple origins for Mediterranean olive (Olea europaea L. ssp. europaea) based upon mitochondrial DNA polymorphisms. Life Sciences 323: 173–181.

Breton C. 2006. Reconstruction de l’histoire de l’olivier et de son processus de domestication. Thèse de doctorat.

COI. 1997. Encyclopédie mondiale de l’olivier. Edition Conseil Oléicole International, 479p.

COI. 1998. L’olivier, l’huile et l’olive. Eds et diffusion du Conseil Oléicole International. 130 p.

CTAB 2010, Données statistiques du Centre Technique de l’Agriculture Biologique. Sousse, Tunisie. Disponible sur le lien: http://www.ctab.nat.tn.

Damania B. 1995. Olive, the plant of peace, reigns throughout Mediterranean. Diversity 11 (1, 2): 131-132.

DGPA. 2010. Enquête de structure des productions agricoles en Tunisie. Rapport de la direction générale de la production agricole. Ministère de l’agriculture

DGPA, 2012. Données statistiques fournies par la Direction Générale de la Production Agricole du Ministère de l’Agriculture de la Tunisie.

Elfkih 2012, Organisation du secteur oléicole tunisien: Propositions pour une meilleure intégration. Actes des Journées scientifiques Regards croisés Tuniso-Espagnols et réflexions pour le développement du secteur oléicole en Tunisie. http://www.iresa.agrinet.tn/announce/seminaire%20hammamet.pdf

GICA 2011. Données statistiques du Groupement des Industries de Conserves Alimentaires pour l’année 2011.

Grati-Kamoun N. et Khlif M. 2001. Caractérisation technologique des variétés d’olivier cultivées en Tunisie. Revue Ezzitouna (numéro spécial). 69 p.

INS, 2006, Données statistiques de l’Institut National de la Statistique, Tunisie. Disponible au niveau du lien http://www.ins.nat.tn.

INS, 2011. Données statistiques de l’Institut National de la Statistique, Tunisie. Disponible au niveau du lien http://www.ins.nat.tn.

IO. 2010. Rapport d’activité de l’Institut de l’Olivier pour l’année 2010.

IO. 2012. Rapport d’activité de l’Institut de l’Olivier pour l’année 2012.

Khabou W, Ben Amar F, Gharsallaoui M. and Ayadi M. 2006. Agronomic and technological performances of olive tree varieties (Olea europaea. L) in collection in the region of Sfax (Tunisia). Proceedings of the second international seminar “Olivebioteq 2006” (volume 1): 433-436.

Khabou W, Ben Amar F, Rekik H, Bekhir M. and Touir A. 2009: Performance evaluation of olive trees irrigated by treated wastewater. Desalination 248: 8-15.

Jensen S.R., Franzyk H. and Wallender E. 2002. Chemotaxonomy of the Oleacaea: iridoids as taxonomic markers. Phytochemistry. 60: 213-231.

Maamar, S. 2012, L’huile d’olive biologique tunisienne: Atouts, contraintes et Défis. Actes des Journées scientifiques Regards croisés Tuniso-Espagnols et réflexions pour le développement du secteur oléicole en Tunisie.

http://www.iresa.agrinet.tn/announce/seminaire%20hammamet.pdf

Mehri H. et Hellali R. 1995. Etude pomologique des principales variétés d’olives cultivées en Tunisie. Document technique, Ed Institut de l’Olivier. 45 p.

Sai, M.B., Msallem, M., 2005. Le secteur oléicole en Tunisie : de la protection à la libéralisation. Défis de la Terre. P203-221

Trigui A. 1996. L’amélioration génétique de l’olivier : méthodologies et résultats préliminaires obtenus en Tunisie (en arabe). Revue Ezzaitouna 2 (1 et 2): 10-34.

Trigui A. et Msallem M. 2002. Catalogue des variétés Autochtones et types locaux, 159p.

Trigui A. 2008. Etude en vue de l’Elaboration d’un Plan d’Action pour l’utilisation énergétique des sous produits de l’oliveraie en Tunisie. Projet 000581135. Programme des Nations Unies Pour le Développement.

PNUD-Tunisie/ANME (33/2008). 121 p.

Bechir Ben Rouina

Mounir Abichou

Kamel Gargouri

Chercheurs, Institut de l’Olivier

1. Statistiques sur les sous-produits de l’olivier

Comme l’oliveraie assure des productions annuelles d’huile d’olives très fluctuantes qui passent souvent, en peu de temps, de l’abondance (315.000 tonnes en 1996/97) à l’insuffisance (32.000 tonnes en 2001/02), les productions des sous-produits sont à leurs tours très fluctuantes.

D’une manière générale, les ratios de production des margines et de grignon les plus utilisés sont les suivants :

* Avec le système à pression, la transformation d’une tonne d’olive génère en moyenne 450 litres de margine et 330 Kg de grignons dont l’humidité se situe entre 25 et 30 %.

* Avec la chaîne continue à trois phases, cette même quantité d’olives procure entre 650 et 1200 litres de margines, avec une moyenne de 870 litres / tonnes d’olives et 550 Kg de grignons avec une humidité variant entre 50 et 60 %.

* Quant à la chaîne continue à deux phases, dont l’introduction est récente, elle génère 650 à 700Kg de grignon pâteux, avec une humidité d’environ 68 %. Cependant, ce système ne cesse de poser de sérieux problèmes suite à l’excès d’humidité du grignon produit dont l’exploitation et le transport sont presque impossibles.

Outre les productions de margines dont les quantités approchent annuellement 740.000 tonnes (décennie 2001/2010), il en découle une production annuelle de grignon estimée à 490.500 tonnes de grignons pour une production de 850.000 tonnes d’olives (période 2001-2010), alors que les minimales et maximales ont été de 131.500 tonnes (en 2001/02 pour une production de 228490 tonnes d’olives et 30.000 tonnes d’huile) et de 848.000 tonnes (en 2003/04 pour une production de 1.472.000 tonnes d’olives et 280.000 tonnes d’huile).

En plus des productions de l’industrie de transformation des olives (huiles, margines et grignons), l’oliveraie tunisienne procure d’autres sous produits découlant de la taille et de l’arrachage des arbres en vue de leur renouvellement par replantation. Il s’agit des feuilles et des brindilles d’une part, et du gros bois, d’autre part. Comme pour les grignons et les margines, les quantités de rameaux procurés par la taille des arbres, effectuée après la récolte, sont très variables puisque tributaires à leur tour de la production d’olives. En effet, lors des années de fortes productions, les arbres sont bien taillés ;

alors que celles de faibles productions, la taille est souvent omise ou, dans les meilleurs des cas, très légère.

A cet effet, les quantités disponibles sont très variables selon les années et les valeurs données ne sont qu’approximatives. Annuellement, les valeurs les plus proches de la réalité sont estimées à 2.400.000 tonnes de biomasse dont 940.000 tonnes de feuilles et de brindilles ; le reste étant constitué de rameaux et de gros bois (1.460.000 tonnes).

2. Utilisations potentielles des sous produits de l’olivier

2.1. Les grignons d’olives

Les grignons bruts, obtenus dans les huileries sont dits « gras ». Ils contiennent des quantités appréciables d’huiles résiduelles (5 à 12 % de leur poids frais), selon le système d’extraction et la qualification du personnel conduisant l’opération de trituration des olives.

Dans le Centre et le Sud du pays, où les parcours sont fortement dégradés et les fourrages amenés du Nord coûtent chers, une partie de ces grignons est vendue aux éleveurs surtout en périodes de disette pour servir comme aliment de lest des cheptels ovins et camélidés. Etant très faible, la valeur fourragère des grignons d’olives n’encourage aucune industrialisation potentielle de ce sous-produit. Ainsi, les quantités prélevées annuellement varient énormément et peuvent atteindre 30 % des disponibilités totales (environ 150.000 tonnes) qui sont souvent utilisées à l’état brut.

Le reste des grignons gras sont acheminés dans les usines d’extraction de l’huile de grignons ; et qui sont réparties sur tout le territoire national. Avec une capacité annuelle de près de 220.000 tonnes de grignons traités au solvant (hexane), ces usines fournissent en moyenne 18.000 tonnes d’huiles de grignon et 150.000 tonnes de grignons épuisés, avec une humidité résiduelle d’environ 12 %. La différence entre les productions totales de grignon brut et celles prélevées pour la nutrition animale et celles épuisées, est constituée par le grignon boueux découlant du système continu à deux phase et qui est le plus souvent abandonné sans traitement.

L’importance quantitative des huiles obtenues lors de l’épuisement des grignons varie avec le système de trituration et la gestion technique du matériel d’extraction et la qualité des olives triturées. Les huiles produites subissent le raffinage dans ces mêmes usines. Une partie d’entre elles est injectée dans le circuit alimentaire (huile de grignon, souvent mélangée avec l’huile de fond de piles et l’huile d’olive vierge), l’autre partie très acide, est utilisée dans l’industrie pour la production du savon et d’autres produits cosmétiques.

Etant composés essentiellement de cellulose et de lignine (restes de la pulpe et de la coque des noyaux), les grignons ont un pouvoir calorifique important lors de la combustion. Après l’extraction de leurs huiles résiduelles, les grignons dits épuisés servent le plus souvent comme combustible et énergie verte.

Durant la dernière décennie, avec l’extension des superficies classées dans le domaine de l’agriculture biologique, grandes consommatrices de fumures organiques peu disponibles au Centre et au Sud du pays, une utilisation potentielle des grignons épuisés a vu le jour. Il s’agit de son incorporation avec d’autres sous-produits de la ferme (fumiers d’ovins et de bovins, fientes de volailles, pailles et déchets agricoles) pour la fabrication de composts agricoles, dont la valeur fertilisante est satisfaisante.

2.2. Les déchets de la taille de l’olivier

En Tunisie, les déchets verts procurés par la taille annuelle ou bis-annuelle de l’olivier sont d’une grande importance. Utilisés à bon escient, ces résidus verts, peuvent constituer une source fourragère et / ou énergétique très importante dans les régions semi arides (Centre) et arides (Sud) où les ressources fourragères se font rares et où les carburants et combustibles sont chers. Ainsi, l’utilisation combinée de ces produits de la taille des oliviers doit être gérée selon leurs disponibilités quantitatives et qualitatives, les coûts de l’énergie fossile sur les marchés national et international, et aussi des coûts et de la faisabilité technique des opérations de ramassage et de transport de cette biomasse, compte tenu de la proximité des lieux d’utilisation et du savoir-faire en matière de gestion et d’utilisation traditionnelle des sous produits.

La valorisation de la biomasse verte constituée par les feuilles et les fragments tendres des tiges permet de fournir une valeur alimentaire non négligeable pour le cheptel. Cette valorisation est tributaire de la composition chimique des feuilles et des rameaux qui dépend de nombreux facteurs dont particulièrement la variété d’olivier, le mode de conduite du verger et surtout des conditions de présentation de ces sous-produits aux animaux.

L’autre sous-produit de la taille et de l’arrachage des vieilles plantations est le bois dont les quantités dépassent annuellement 1.460.000 tonnes (Trigui, 2008). Ce produit est reparti en deux catégories selon le diamètre des constituants : le bois courant dont le diamètre est inférieur à 5 cm, utilisé artisanalement pour la confection des outils agricoles et le gros bois pouvant servir comme bois noble artistiquement valorisable (mobilier ou objets d’art) mais aussi et surtout pour la carbonisation. Cette opération de charbonnage permet la production d’un charbon de bois prise pour sa grande qualité.

Trigui (2008) estime qu’a l’échelle nationale, la consommation domestique du charbon du bois a atteint 138.000 tonnes en 1997 soit 94 % de la consommation nationale en charbon. La majorité des tunisiens utilise quotidiennement du charbon de bois pour la cuisson et le chauffage.

Plus des deux tiers de la consommation (96.000 tonnes) sont consacrés à la préparation du thé et pour le tabac harguilé’, alors que les autres usages partagent ensemble le tiers restant. Les déchets de bois, les brindilles dont le diamètre est inférieur à 5 cm constituent toujours chez les populations rurales une source bioénergétique comblant en partie leurs besoins quotidiens.

2.3. La valorisation agronomique des margines

La forte charge des margines en matières organiques et minérales interdit leur traitement comme une eau usée domestique ou industrielle dans les stations d’assainissement urbain. De ce fait, cet effluent est acheminé vers des bassins de stockage et d’évaporation aménagés à cette fin, où il est séché par évaporation naturelle. Cette solution ne peut être que provisoire vu l’accroissement des quantités de margines produites, les risques d’infiltration et les coûts élevés engendrés. Dans ce contexte, l’épandage des margines sur les sols constitue une alternative intéressante pour l’évacuation contrôlée et rationnelle de cet effluent polluant. Les margines seront alors considérées comme étant un fertilisant organique, liquide et naturel.

L’utilisation des margines comme fertilisant par épandage direct a engendré :

1. Une nette amélioration de la fertilité du sol. Ses teneurs en matière organique, azote et potassium ont augmenté. Le contenu du sol en phosphate et le ph restent inchangés. L’accroissement de la teneur de la matière organique de 0,3 % à 1 % s’est accompagné d’une amélioration de la capacité de rétention en eau du sol sableux perméable. Grâce à ses effets à la fois liants et hydrophobes, la margine a rendu le sol pulvérulent plus stable et a favorisé la création d’un mulch empêchant l’évaporation de l’eau.

2. L’augmentation nette de la croissance et la fructification des arbres. Suite à l’épandage de 50 et 100 m3 par hectare dans les oliveraies pluviales une augmentation respective de la production en olive de 35 et 70% a été observée.

3. Aucun effet négatif sur l’environnement n’a été enregistré en utilisant des doses ne dépassant pas 100 m3 par hectare. Il en découle que dans les oliveraies où l’élevage a disparu, l’épandage de margine pourrait contribuer à restaurer le niveau de la matière organique des sols et donc de diminuer l’instabilité de la structure et améliorer d’une manière hautement significative l’intensité de l’activité biologique générée suite à l’apport organique. Ainsi, on peut conclure que l’épandage des margines, à dose modérées (inférieures à 200 m3/ha) sur les terrains limitrophes des huileries et exploités en oliviers, pourrait constituer une alternative intéressante pour se débarrasser de cet effluent avec le moindre coût et d’atténuer l’effet de l’érosion éolienne suite à l’amélioration de la structure du sol.

Fathi Ben Amar

Naziha Grati Kammoun

Hayet Fourati

Anissa Chaari

Chercheurs, Institut de l’Olivier

1. Ressources génétiques

En Tunisie, l’oliveraie est assez riche en variétés et écotypes locaux. Les travaux de prospection, d’identification et de caractérisation morphologique effectuées depuis la création de l’Institut de l’olivier en 1983 ont permis de retenir plus de 140 variétés et écotypes locaux. Les espèces appartenant à ce patrimoine, en plus de 52 variétes introduites, ont été multipliées et conservées dans la collection nationale de l’olivier de Boughrarala dans la région sfaxienne au centre-est de la Tunisie (Ben Amor et al 2011). Un premier travail de caractérisation morphologique a concerné 56 variétés et écotypes locaux et a abouti à l’édition d’un premier volume du catalogue des variétés authoctones (Trigui et Msallem, 2002).

2. Variétés principales

Les variétés locales les plus cultivées en Tunisie sont (illustrations du fruit à la photo 2):

- chemlali Sfax est une variété à huile très ancienne elle est caractérisée par son adaptation assez large à différents environnements et par sa productivité. Cette variété représente 56 % des plantations et s’étend depuis le Cap-Bon jusqu’au Sud et depuis la côte jusqu’à l’intérieur du pays (Sbeitla et Sidi Bouzid). Toutefois, la composition en acides gras de son huile est déséquilibrée avec un taux élevé en acide palmitique et faible en acide oléique.

- chétoui est la deuxième principale variété tunisienne à huile qui domine les oliveraies du (nord de la Tunisie. Elle est présente de Grombalia à Béja et de Zaghouan à Bizerte et occupe 30 % de la superficie oléicole du pays. Malgré la bonne qualité de son huile, elle souffre d’une faiblesse au niveau de la vigueur et de la productivité.

- meski est la principale variété d’olive de table en Tunisie et occupe plus de 60 % des superficies d’oliviers de table. Elle est très appréciée par la qualité pomologique et organoleptique de son fruit et présente des faiblesses au niveau de la vigueur, la productivité, la tolérance à la maladie de l’œil de paon ou l’autocompatibilité pollinique. Pour résoudre le problème de l’autoincompatibilité de meski, l’addition de pollinisateurs tels que les variétés Picholine Languedoc, Manzanille, Besbessi et Ascolana est de coutume.

Parmi les autres variétés les plus représentées en Tunisie, on peut citer, d’après Mehri et Hellali (1995) et Trigui et Msallem (2002) :

- Besbessi : cette variété de table se rencontre dans les régions de Zaghouan, Mornag, Tébourba et dans quelques oliveraies de Kairouan et du Cap Bon. Elle est réputée en tant que variété pollinisatrice de la variété Meski. Le fruit est assez gros et peut atteindre 10 grammes. Sa pulpe est assez épaisse avec un noyau assez gros et adhérent.

- Marsaline : c’est une variété locale de table qui ressemble à la variété meski, avec une forme plus arrondie et une pulpe mouchetée. Le fruit peut peser jusqu’à 7 grammes, avec un noyau peu adhérent et se prête bien au dénoyautage et à la farce. A maturité, les fruits sont de couleur violette.

- Bidh Hmam : c’est une variété locale représentée par quelques pieds dans le Sahel, le Cap Bon et les oasis du Jérid. Le fruit est gros et peut atteindre 15 grammes chez un arbre non chargé. Sa chair est épaisse et son noyau l’est également. Les fruits se prêtent mieux à la préparation en noir avec du sel sans eau. La production de cette variété est faible et irrégulière

- Barouni : cette variété est localisée dans les régions de Grombalia et Tébourba et quelques oliveraies du Sahel. Le fruit est très gros et peut dépasser 13 grammes avec un noyau gros, rugueux et à sillons nombreux et profonds. Sa chair est d’un goût fin.

- Oueslati : variété très répandue dans les régions de Siliana, El-Alaa et surtout Oueslatia, d’où son nom de Oueslati. Elle porte le nom de El-guim puisqu’elle a servi comme porte greffe pour les oliviers sauvages de la région.

- Chemchali : cette variété domine les oliveraies du Djérid et surtout Gafsa. C’est la principale variété d’olives à huile dans ces régions et ses fruits sont riches en huile.

- Chemlali Zarzis : c’est une variété à huile, originaire de Zarzis et très cultivée dans les régions de Gabès, Médenine et Tataouine.

- Zalmati : originaire aussi de Zarzis, cette variété à huile est la plus cultivée dans la région de Médenine. Avec un petit fruit, elle ressemble à la variété Chemlali Sfax.

- Zarrazi : c’est une variété à double fin qui partage Zalmati dans le site d’origine et la zone de culture..

- Jerboui du nord: c’est une variété à double fin, originaire d’El Kef, Téboursouk et Béja et très cultivée dans les régions du nord-ouest de la Tunisie

- Chemlali Jerba : Comme son nom l’indique, cette variété à huile est cultivée dans la région de Jerba à côté de la variété Zalmati. C’est un arbre remarquablement vigoureux et particulièrement résistant à la sécheresse. Cette variété est connue en Libye sous le nom d’Induri. Sur le plan morphologique, cette variété est différente de la Chemlali de Sfax. En effet, ses fruits sont plus allongés que la précédente avec des noyaux de forme elliptique.

- Chemlali Tataouine : La Chemlali Tataouine constitue avec la Zarrazi, les deux principales variétés à huile de la région de Tataouine. Ils s’adaptent très bien aux conditions climatiques parfois très dures de la région et prennent des dimensions énormes surtout ceux qui sont cultivés dans les « joussour ». Le port de l’arbre est retombant rappelant la variété Chemlali de Sfax mais les fruits et les noyaux sont plus allongés.

- Chemlali Matmata : Variété repérée dans les localités de Zmortin et de Techin. Le port de l’arbre, la forme des fruits et des noyaux ressemblent beaucoup à la variété Chemléli Zarzis.

- Chemlali Nord : Nous avons appelé Chemlali Nord, la variété cultivée dans le gouvernorat de Nabeul. Dans cette zone, la Chemlali est une variété secondaire. Le port de l’arbre, la forme et la taille des olives sont différents de la Chemléli de Sfax. Ce cultivar d’une capacité rhizogène moyenne est utilisé au Nord comme olive de table.

- Fouji : Variété repéré dans l’oasis, a été également rencontré en sec dans les localités de Sned et Guetar à Gafsa. L’arbre est de bonne vigueur à port élancé et à tendance érigée. L’olive Fouji est de forme cylindrique de grosseur moyenne ce qui fait qu’elle est utilisée aussi bien pour l’huile que pour la conserverie.

- El Horr: Cette variété est cultivée dans la région d’El Alaa avec la variété Oueslati avec laquelle elle est toujours confondue. Toutefois, cette variété est complètement différente sur le plan morphologique (arbre, fruit et noyau) de la Oueslati. Appelée également en arabe « Zeitoun horr », cette variété doit son nom vraisemblablement au fait qu’elle n’est pas greffée comme c’est le cas de la variété Oueslati ou Lguim.

- Sahli Mguargueb : Variété rencontré en irrigué dans l’oasis de Gafsa ayant des qualités très particulières.

- Tounsi : C’est une variété d’olive de table cultivée dans les oasis de Gafsa. Elle est représentée par un nombre restreint d’individus dispersés dans l’oliveraie de la région. L’arbre est de bonne vigueur, à port étalé, à tronc rugueux et charpentiers relativement lisse. Les feuilles sont de forme elliptique ; les fruits de forme ovale sont considérés parmi les plus grosses olives produites en Tunisie. Les noyaux ont une forme ovoïde avec une surface peu rugueuse.

- Chemlali Ontha : C’est une variété à huile, cultivée dans la région de Douirat à Tataouine avec un nombre d’arbres très réduit. D’après les agriculteurs de cette région, cette variété doit son nom (Ontha = femelle) au fait qu’elle a une chaire douce ; en plus, ils signalent que son huile est particulièrement intéressante de par son utilisation dans plusieurs applications thérapeutiques.

- Fakhari et Toffehi : Cantonnées dans la région de Douirat à Tataouine, ces variétés sont rencontrées également en spécimens réduits où elles côtoient les variétés Chemlali Ontha, Zarrazi et Chemlali Tataouine.

Ces variétés à côté de la Chemlali ontha sont menacées de disparition ce qui traduit une érosion génétique dans la région dont les conditions climatiques (sécheresse pendant plusieurs campagnes successives) sont très dures (pluviométrie annuelle parfois inférieure à 50mm).

Les « Jemri » : Sous l’appellation de Jemri, nous avons rencontré au Sud et particulièrement à Matmata, Benikhdèche, Benguerdène, plusieurs variétés qui ont en commun la couleur de la pulpe qui est rouge vif rappelant la braise (en arabe jamra).

Kamel Gargouri

Bechir Ben Rouina

Fathi Ben Amar

Hayet Fourati

Chercheurs, Institut de l’Olivier

Originaire du Moyen Orient ou de l’Asie Mineure, l’olivier s’adapte parfaitement aux étés longs et secs du climat subtropical de cette région caractérisée par des conditions d’environnement extrêmes telles que la sécheresse et la chaleur. L’olivier est typiquement méditerranéen puisque 98 % de l’effectif mondial se localise dans cette région selon le COI (1998). Sa culture se concentre particulièrement en Espagne (167 millions d’oliviers), en Italie (125 millions), en Grèce (120 millions) et à moindre degré en Turquie (83 millions), en Syrie (75 millions), en Tunisie (70 millions) et au Portugal (50 millions). Les pays non méditerranéens détiennent 2 % de l’effectif mondial, avec près de 35 millions d’oliviers, plantés sur une surface évaluée à 250 milles hectares.

1. Culture de l’olivier

Outre son rôle environnemental indéniable, l’oléiculture tunisienne est le pilier principal de l’agriculture et ne cesse de jouer un rôle de premier plan dans la vie de la population. Elle fournit de 20 à 40 millions de journées de travail par année surtout pour la cueillette manuelle des olives et leur transformation en huile d’olive. Avec un effectif de 70 millions d’arbres peuplant 1,74 millions hectares répartis du Nord au Sud, la culture de l’olivier occupe le tiers des terres labourables du pays et plus de 80 % de celles réservées à l’arboriculture fruitière (DGPA, 2010). A l’échelle mondiale, ces chiffres représentent 16 % de la superficie oléicole (2ème après l’Espagne) et 6 % de l’effectif, classant notre pays au 6ème rang, après l’Espagne, l’Italie, la Grèce, la Turquie et la Syrie.

Un regard historique sur l’évolution des effectifs et des superficies de l’oliveraie tunisienne montre que celle-ci a évolué d’une façon progressive entre 1900 et 1956 en passant de 11 millions d’arbres occupant une surface de 275.000 ha à 27,3 millions d’arbres sur 715.000 ha. Après l’indépendance, la plantation de l’olivier a connu un essor spectaculaire pour atteindre en 1977, le chiffre de 55,2 millions d’arbres sur 1,41 millions d’ha.

Caractérisées par une conduite majoritairement en pluvial (98 % des surfaces et 93 % des effectifs), les productions d’huile d’olive se caractérisent par une grande irrégularité due à l’alternance physiologique de fructification, aggravée par les sécheresses fréquentes surtout en milieu aride. Les oliveraies irriguées n’occupent que 53.000 ha.

Selon les trois régions naturelles de la Tunisie, l’oliveraie compte (DGPA, 2010):

- au nord, 24 millions d’oliviers occupant une surface de 238.000 hectares, plantés à la densité moyenne de 100 arbres / ha,

- au centre, 29 millions d’oliviers sur une surface de 780.000 hectares, plantés à la densité moyenne de 50 arbres / ha,

- au sud, 17 millions d’oliviers plantés sur une superficie de 708.000 hectares à la densité moyenne d’environ 20 arbres / ha,

2. Culture de l’olivier de table

La culture des olives de table est concentrée dans le nord (74 % de la superficie totale) puis le centre (14,6 %) et le sud (11,4 %). Ces plantations sont constituées d’un effectif élevé des petites parcelles (totalisant une superficie globale faible de l’ordre de 5 %), mais environ 84 % des emblavures sont représentées par des parcelles de taille supérieure ou égale à 10 ha. Selon le Ministère de l’Agriculture, la superficie occupée par les olives de table est estimée à environ 24.500 ha répartie dans le tableau ci-dessous.

La production des olives de table en Tunisie est de 20.000 t lors de la compagne 2010/2011. Cette production est dominante dans la région du nord (13.370 t) puis le centre (3.930 t) et le sud (2.700 t). Elle est en baisse par rapport à la campagne précédente 2009/2010 (22.000 t). Le gouvernorat de Béja détient la production la plus élevée avec une moyenne de l’ordre de 2.550 T suivi de Ben Arous (2.500 t), puis Gafsa (2.000 t), Bizerte (1.900 t), Jendouba (1.650 t), Mannouba (1.600 t) et Nabeul (1550 t).

Naceur BAKLOUTI

Ethnologue

Mystérieuse Tunisie, ce doux pays bercé par la mer dont les flots, alanguis par les hauts fonds, viennent s’estomper sur ses interminables plages. Un voyageur du début du siècle dernier, émerveillé, en dit : «Tunis, Tunisie, quels jolis noms mélodieux et presque aussi mystérieusement enchanteurs que la fabuleuse Thulé».

L’histoire de la Tunisie, truffée de légendes, mêle sans embarras, fiction et réalité, à commencer par la mythique épopée de la reine Elyssa-Didon, fille du roi de Tyr, qui, fuyant les intentions belliqueuses de son frère Pygmalion, débarqua sur le sol africain et n’en sollicita que ce que peut circonscrire une peau de bœuf. Cette Tunisie, n’est-elle pas aussi la terre des Lotophages qui, déroutés par le chant envoutant des sirènes, voient leur embarcation s’échouer sur les rivages de Djerba la douce, dans le golfe de la Petite Syrte ! Bien plus tard, une autre femme aussi énigmatique, défia avec un courage inénarrable les armées d’Hassan Ibn-Naman conquérant arabe de l’Ifriqiya, et finit par céder semble-t-il, au charme viril d’un beau guerrier musulman peut-être perse ou même byzantin converti. Ainsi va la légende.

De part sa position géographique, au cœur de la Méditerranée, la Tunisie était destinée à connaître l’épanouissement sur son sol, des civilisations les plus brillantes, mais cette ouverture à la mer sur près de 1300 km de côtes lui a valu de vivre les avatars de cette histoire.

Les historiens affirment que la présence de l’homme sur le territoire tunisien remonte à la nuit des temps, aux époques les plus lointaines, plus précisément au premier âge de la pierre taillée, dit paléolithique inférieur. Plus tard, une nouvelle civilisation va fleurir dans la région de Gafsa, ville appelée jadis Capsa et qui va donner son nom à une civilisation marquée par la présence sur les sites découverts, de nombreuses escargotières, appelées rammadiat. Amas de cendre, de sable, de cailloux et de coquilles calcinées, elles constituent les habitats de nos ancêtres les Capsiens, friands d’escargots. A partir du VIIIe millénaire avant J-C, cette brillante civilisation, empreinte pour ainsi dire d’un un art de vivre, va rayonner sur le Maghreb. Suivit une non moins longue nouvelle ère, celle de la pierre polie (le néolithique), au cours de laquelle l’homme découvrit laborieusement l’agriculture et, de prédateur, il devint producteur. C’est cette ère qui vit les premiers balbutiements de l’art céramique.

escargotières, appelées rammadiat. Amas de cendre, de sable, de cailloux et de coquilles calcinées, elles constituent les habitats de nos ancêtres les Capsiens, friands d’escargots. A partir du VIIIe millénaire avant J-C, cette brillante civilisation, empreinte pour ainsi dire d’un un art de vivre, va rayonner sur le Maghreb. Suivit une non moins longue nouvelle ère, celle de la pierre polie (le néolithique), au cours de laquelle l’homme découvrit laborieusement l’agriculture et, de prédateur, il devint producteur. C’est cette ère qui vit les premiers balbutiements de l’art céramique.